【イベント参加レポート】2月19日開催セミナー

- YY!ターンセミナー

- 2025.02.19

DXに邁進する山口県!

注目の人材・企業の最前線キャッチアップと社会課題解決セミナー

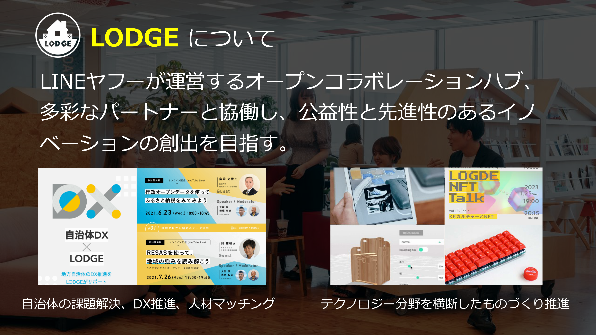

会場: LINEヤフー株式会社 紀尾井町オフィス17階 LODGE およびオンライン(Zoom)

本セミナーでは、豊かな自然、防災上安全な土地柄、そして利便性の高い交通アクセスを有する山口県において、DX(デジタルトランスフォーメーション)を軸とした地域課題解決の先進事例が、登壇者から具体的なデータと現場のエピソードを交え紹介され、参加者は地方創生に向けた実践的な取組と、山口県の新たな可能性を深く理解する機会となりました。

オープニング

まずLINEヤフーの中川さんから、本セミナーの構成と本会場「LODGE」の説明がありました。

当プログラムは、

- 山口県の紹介・本セミナーの案内

- 山口県に移転した2社の事例紹介

- パネルディスカッション(山口県のデジタル環境について)

- 山口県からのお知らせ

という構成で進行。

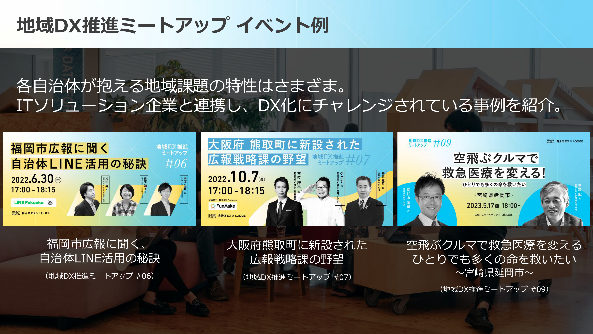

LINEヤフーが運営するオープンコラボレーションハブ「LODGE」は、多彩なパートナーと協働し、公益性と先進性のあるイノベーションの創出を目指して活動しており、自治体の課題解決やDX推進、人材マッチング、テクノロジー分野を横断したものづくりを推進しています。

プログラム1: 山口県の紹介

続いて、山口県総合企画部中山間地域づくり推進課 神田さんから山口県の紹介がありました。

神田さんは、山口県庁で移住を担当しており、今回のセミナーは県外在住のデジタル人材の皆さんに山口県を知ってもらい、将来山口県への移住を検討していただけたらとの説明から入りました。

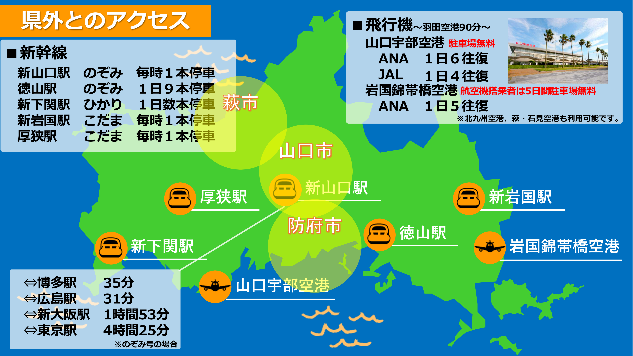

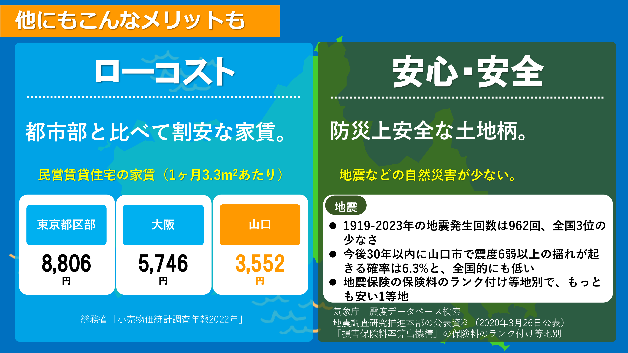

山口県の大きな魅力は、2つの空港と5つの新幹線の停車駅があり、全国各地とのアクセスが良好なこと。また地震発生回数が少なく、防災面でも非常に安全な土地柄です。

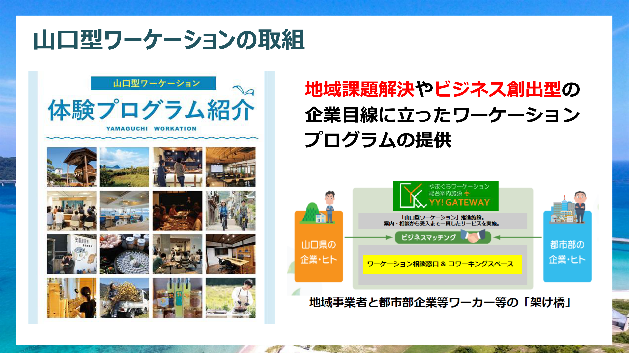

デジタル関係の取組では、コロナ禍を契機にテレワークやワーケーションの推進が進められ、山口県庁1階にテレワークオフィスが、山口宇部空港内にはワーケーションの総合案内施設が設置されました。また、県内各地のテレワーク施設とも連携しながら、テレワーク環境の充実を目指しています。ワーケーションの分野では、ワーケーションをきっかけに地域資源を活用した商品開発に発展した取組や子どもの可能性を広げる親子ワーケーションの取組が紹介されました。

さらに、官民連携のコミュニティである「デジテックfor YAMAGUCHI」を通じて、デジタル技術を活用した地域課題の解決にも積極的に取り組んでいるとの話でした。

山口県は交通アクセスが非常に優れていること、防災上の安心感がある中で、意外にもデジタル関係にもしっかり取り組んでいることが、強く印象に残りました。

プログラム2:山口県に移転された2社の事例紹介

株式会社スオウ 原田さん

原田さんは山口県防府市の出身で、地元の山口大学工学部を卒業した後、東京で16年間にわたりエンジニアとして活動し、豊富な経験と知見を蓄積され、Uターンし起業に踏み切った経緯を語られました。6年前に、「人は成りたい自分に成れる」をモットーに株式会社スオウを起業されました。

株式会社スオウは、Web開発、ITコンサル、IT教育が主な業務内容です。

中でもIT教育では「スオウパーティ」という名称で、子ども向けプログラミング教室を県内に4箇所展開しています。

教室の中で、コンテストで最優秀賞を取った生徒は、「2、3年前に千葉から山口にテレワーク移住されたご家族で、その子が原田さんの教室に通って、最優秀賞を取るという、シンデレラストーリーが山口で起こっています」と嬉しそうに語られていました。

エンジニアは部屋に引きこもってカチャカチャやるという昔ながらのイメージを払拭し、職業としてかっこいい、イケてる、きちんとお金が稼げる、という良い印象を定着させたいと考えています。また、「デジテック for YAMAGUCHI」の具体的な紹介がありました。「デジテック for YAMAGUCHI」はデジタル技術を活用し、地域課題の解決に取り組む行政主導の官民連携のコミュニティです。会員数は現在1,346者(内個人会員1,110人)で、「交流活動」と実際に課題に取り組む「共創プロジェクト」を展開しています。

原田さん自身もこのコミュニティに参画しています。

「交流活動」では、LT会や生成AI発表会などを通しての交流を深めています。

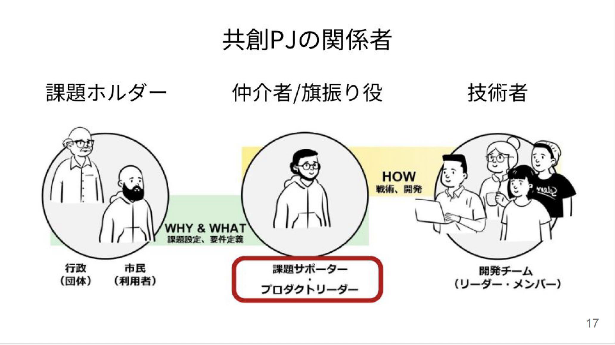

「共創プロジェクト」では、三者の役割があり、課題を持つ「課題ホルダー」、デジタル技術を活用できる「技術者」、それらをつなぐ「仲介者」があり、原田さんはこの「仲介者」を担っています。プロジェクトの進行にはエンジニアだけでなく、理想と現実のギャップを埋める仲介者の存在が重要だと話されていました。

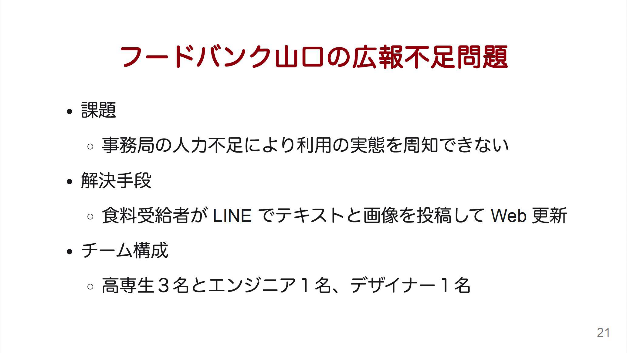

「共創プロジェクト」では二つの事例が紹介されました。

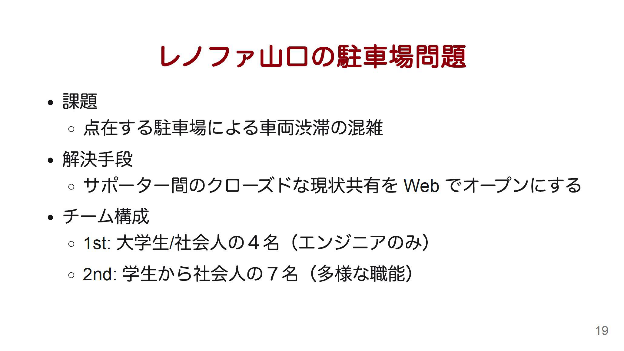

1つ目は、J2のサッカークラブ「レノファ山口」に関する取組です。専用の大規模駐車場を持たず、試合ごとに点在する駐車場を利用するため、混雑が発生していました。そこで、サポーター間で自然発生的に行われていた「この駐車場が空いている」「ここは満車」という情報共有を、ウェブサイト上で展開し、利便性を向上させました。最初は4名の有志エンジニアによるプロトタイプが、2年目には大阪や東京の技術者と連携し、駐車場の車の出入りを自動化する試みも行われたそうです。

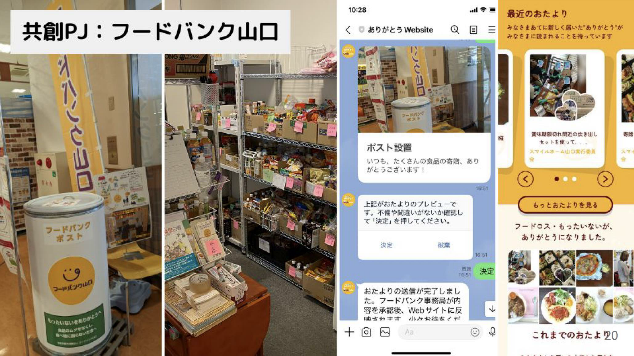

2つ目は、フードバンクに関する取組です。フードバンクは全国各地で運営されていますが、NPO法人の運営であるため事務局の人手が不足し、支援を受けた人々の声や活用状況を十分に伝えられないという課題がありました。そこで、受給者がLINEを通じて写真や感謝のメッセージを投稿するだけで、それがウェブサイトに反映される仕組みを開発。これにより、事務局の負担を減らしながら、フードバンクの活動がより多くの人に伝わるようになりました。このプロジェクトは、徳山高専の学生やデザイナーと協力して実施されました。

こうした「共創プロジェクト」を進める上でのポイントとして、既存の運用をそのまま活かすこと、もしくは負担を減らすことを挙げられました。技術導入において「足し算」をし過ぎると、特定の人がいなくなった途端に継続が難しくなるため、持続可能性を重視しシンプルにすることが重要だそうです。

また、課題を先に設定するのではなく、活用できる技術をどこに当てはめられるかを考えるアプローチが有効であるとのことです。さらに、3ヶ月から半年で成果が見えるプロジェクトを優先し、異なる文化圏の人々が協力する小さな成功体験を積むことが、次のステップにつながると説明されました。

デジテックfor YAMAGUCHIの活動もすでに3年半が経過し、もうすぐ4年目。人口減少や地域の過疎化が深刻化する中で、特に中山間地域の未来をどうするかが大きな課題となっている。デジタル技術はあくまで手段であり、それを活用して何ができるのか、どのような意思決定が求められるのかを県全体として本気で考えていく必要があると語られていました。

こうした現地密着型の取組が、地域全体でのデジタル活用と地方活性化に大きく貢献しているという話は、会場にいる私たちにも非常に具体的で説得力のある内容でした。

株式会社ネットケアサービス 金子さん

金子さんの生まれは山口県萩市。学生時代はスポーツに専念していたため、大学卒業後に初めてパソコンに触れたそうです。その後、SEやインフラエンジニアとしてキャリアをスタートさせ、フルスタックエンジニアとして活躍した後、2010年に株式会社ネットケアサービスの取締役に、2019年に社長に就任されました。

株式会社ネットケアサービスは、大阪本社、東京支店、山形営業所、萩テクニカルセンターの4拠点を持つ27期目の企業です。社員は主に20代で構成され、平均年齢は34歳と若い組織です。営業職がゼロの会社で、基本的には口コミにより事業が成り立っているそうです。

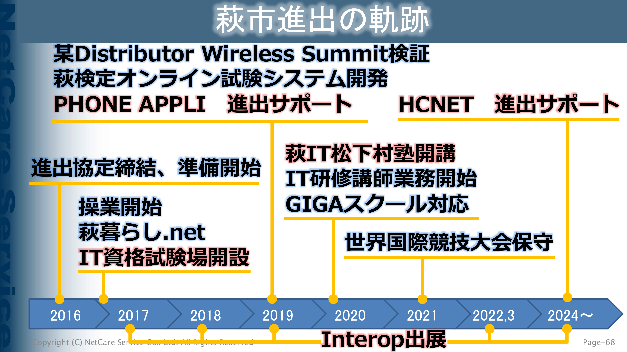

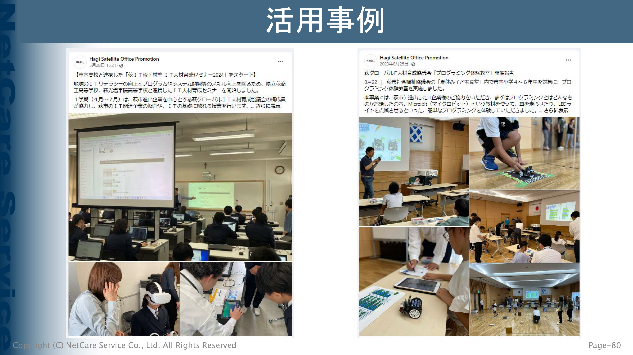

2016年に萩市へ進出し、地方のIT環境や試験会場の不足という課題を背景に、IT資格試験場の開設、PHONE APPLIやHCNETといった企業の進出を支援し、2021年にはオリンピック関連のシステムを納入しました。また毎年、山口県と萩市と共にInteropに出展しています。

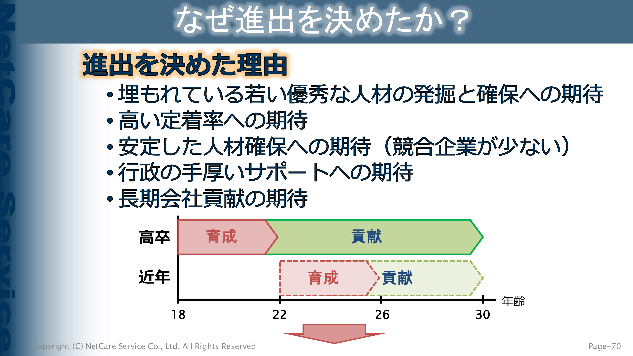

もともと中小企業のデジタル人材確保の難しさを実感しており、特に都市部では優秀な即戦力の採用は非常に困難な中で、地方ならば競合企業が少ないため安定して人材確保できるのではないか、若い優秀な人材を高い定着率で確保することで社会貢献できるのではないかと考え、山口県萩市へ進出を決められたそうです。

株式会社ネットケアサービスの特徴は「高卒人材」の採用です。大卒(理系)はなかなか中小企業に入社しないし、入ってからも教育に時間がかかるため、いっそ高卒を18歳で採用し4年間教育すれば、22歳の時には自社のノウハウを知った大卒以上の戦力ができあがると考えていました。ご自身が大学卒業後にはじめてパソコンに触れ、一から学んでエンジニアになった経験から思いついたそうです。

結果、他社との人材の奪い合いではなく、素直な社員を高い定着率で安定して確保できるようになり、自社に有用なスキルを保有した若い人材が集まるだけでなく、行政の手厚いサポートを背景とした地元にも貢献する社員の育成を実現できたとのことでした。

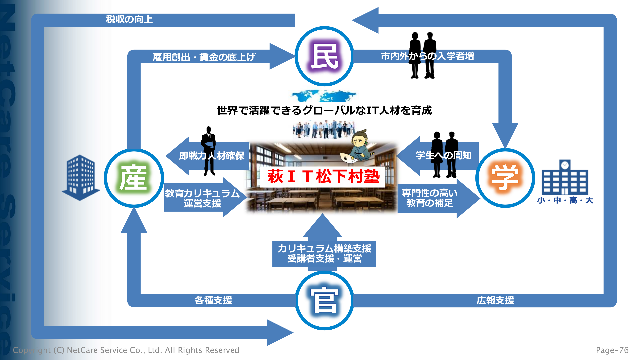

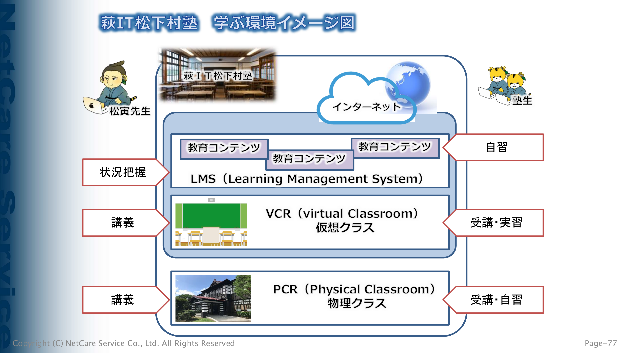

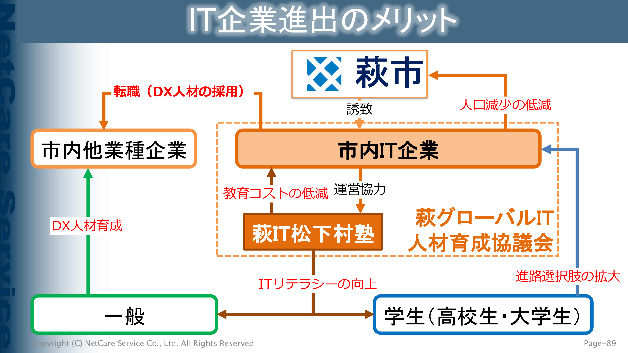

これらを実現するために金子さんは「萩グローバルIT人材育成協議会」を立ち上げ、誰でも分け隔てなく公平に学べる環境の創出を目指して「萩IT松下村塾」を開塾されました。

「萩グローバルIT人材育成協議会」は、企業・学校・行政が一体となって設立されたもので、「萩IT松下村塾」の名の下、誰でも無料でITを学べる環境を整備し、企業側はカリキュラムを提供し、行政の支援を受けながら運営しています。「学校側は生徒への情報周知を担い、IT松下村塾では実際に学生に対してITの指導を行うという仕組みで、地方の学校に不足しがちなIT教員の役割も補完している」と説明されました。

こうした取り組みによって、企業はIT教育コストを削減でき、学生は職業選択の幅が広がり、市内他業種企業もDX人材確保が容易になるなど、全体的に生産性が上がっていくメリットがあるとのことです。

こうした活動を通じて新しい雇用を生み出し、IT企業の高い賃金水準を地域全体に波及させることで、地元の賃金向上および税収増加に寄与する流れを生み出したいという最終的な目標も語られました。

金子さんの話からは、企業内部の効率化のみならず、地域全体の活性化と持続可能な成長のための基盤作りに貢献しているという、非常に具体的なビジョンが感じられました。

原田さんと金子さん、双方ともに地元への強い愛着と、都会で培った経験をもとに地元の課題解決に挑む情熱が伝わってきました。

原田さんは、Uターン起業によって自らのスキルを地元に還元し、実践的なIT技術を駆使して地域課題解決に挑戦するとともに、次世代の人材育成と官民連携を通じた地域全体のデジタル活用を推進している姿勢が非常に印象的でした。

金子さんは、若手の採用・育成に注力し、無料講座やオンライン学習の環境整備を通じて、地域の即戦力となるIT人材の育成とDX推進による地方活性化に向けた取り組みを力強く進めていることが伝わりました。

どちらのお話も、ただ単に技術や経営の成功事例の紹介にとどまらず、地域課題に真摯に向き合い、それを解決する具体的な取組を実践している点が共通しており、今後の地方創生に向けたモデルケースとして、参加者全員に大きな示唆を与えるものでした。

プログラム3:パネルディスカッションと質疑応答

セミナーの後半、司会の中川さんの進行のもと、原田さんと金子さんとのパネルディスカッションが行われた。

Q1これからのエンジニア教育・育成

Q2課題ホルダーとクリエイターの繋ぎ方(都心の人材とのつながりをどう作っていく?)

Q3今後の展開、どうなっていくことが望ましいか(働き方、関わる人たちのマインド)

Q1:これからのエンジニア教育・育成について

まず地方におけるIT人材不足という背景から、どうすればエンジニアを育成し、地域のDXを推進できるかという点から始まりました。

金子さん

- 地方ではIT人材がほとんどいなかったため、まずは高校生を育成する取組から始めたこと

- 高校生育成のメリットは18歳なら学科が違っても4年間で十分にITを習得できること

- 一方で、地方ではセミナーや勉強会が少ないため、外部(例:福岡など)に出向いて外部の知識や最新技術を取り入れる工夫が求められること

原田さん

- 単に「好き勝手に作る」のではなく、ソフトウェアの設計やアーキテクチャが重要であること

- 自分自身を助けるためのテストコードの書き方や、コードの資産価値を高める作り方など、技術の根底にある考え方を子どもたちに伝える指導を行っており、より実践的な視点が大切であること

- 非エンジニアの大人がITリテラシーを深めるためには、現役エンジニアの経験談を共有することが有効であること

Q2:課題ホルダーとクリエイターの繋ぎ方(都心の人材とのつながりをどう作っていくか)

このテーマでは、地方の現場(課題ホルダー)と、都心のIT人材(クリエイター)との間のコミュニケーションの難しさと、その橋渡し役の重要性について議論が深まり、課題ホルダーとクリエイターとの間にあるコミュニケーションの壁や情報の共有不足といった課題が浮き彫りになりました。

原田さん

- 課題ホルダーが自分たちの問題点をうまく整理できず、話が複雑

- そこで、実際に現場に足を運んで直接話を聞きながら、どこに本当の問題が潜んでいるのか、どの部分が曖昧になっているのかを丁寧に確認することが大切

- 技術者側も、ただ書かれた文章だけを読んで判断するのではなく、実際に直接会って相手の意図や背景を理解し共感を得る努力が必要

金子さん

- 課題ホルダーは自分たちの問題をうまく言葉にできないことが多いと実感

- 都心のクリエイターが、いわば「通訳」のような役割を果たして、現場の課題を分かりやすく整理して伝えることが有効

- 信頼関係を築くためには、オンラインミーティングや対面での定期的な話し合いを実践するなど、柔軟に対話の機会を設けることが重要

- 両者の架け橋となる役割が不可欠

全体として、課題ホルダーとクリエイター間の「橋渡し役」の存在が、コミュニケーションの質や信頼感を高めるうえで非常に重要だという意見が多く出されました。

Q3:今後の展開、どうなっていくことが望ましいか

最後のテーマでは、今後の地方のデジタル人材の在り方や働き方、さらに関わる人々の心構えについて議論されました。

金子さん

- 都市部の豊富な経験や知識を地方に持ち込むことによって、まずは山口県で働きながら、やがては都心への進出やリモートでの連携を実現するという、二拠点での働き方が今の時代に合っていること

- こうした働き方の中で、地方の若い世代と都心のエンジニアが定期的にコミュニケーションを取り、経験や知識を共有することで、双方が成長しあえる環境整備が求められていること

原田さん

- たとえボランタリーな活動であっても、毎週あるいは2週間に一度のオンラインミーティングなどを通して継続的な対話を重ねることが、信頼関係を深め実践経験を積む上で不可欠

- 若い世代と経験豊富な技術者が、上下関係にとらわれずフラットな立場で意見交換できる環境が理想

- ウェブ上でのつながりも重要だが、直接顔を合わせることで生まれる信頼感や深いコミュニケーションは、地方と都市部の連携をより確かなものにするために欠かせない要素

- そのため、リモートと対面をうまく組み合わせたハイブリッドな働き方が今後の模索の方向性

プログラム4:やまぐち暮らし東京支援センターからのお知らせ

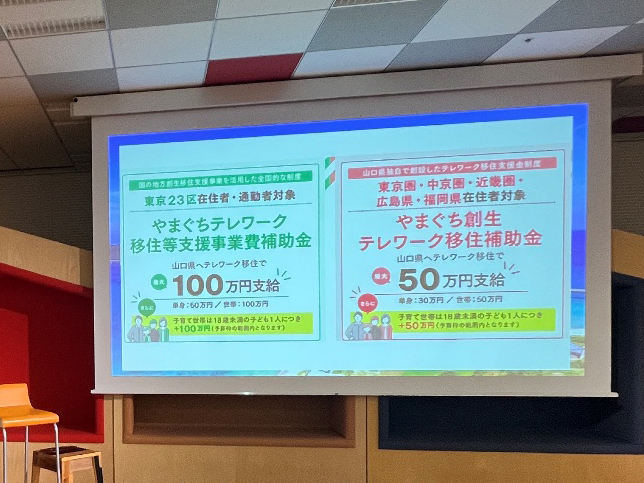

イベントの最後に、やまぐち暮らし東京支援センター平尾さんから山口県の魅力をさらに体験できる施設や支援制度についての案内がありました。

特に、テレワーク移住支援金(最大100万円)はたいへん魅力的な制度でした。

おわりに:総括とネットワーキングへの誘い

中川さんは、これまでの発表内容やディスカッションのまとめとして、地方のIT人材育成には都市部の経験が不可欠であり、デジタル技術を活かした地方創生のモデルケースが今後さらに拡大していく可能性があること。そして「デジテックfor YAMAGUCHI」をはじめとした地域コミュニティや、各種支援施設が、今後の山口県のDX推進・移住促進のキーファクターとなることを挙げ、セミナーは終了しました。

参加しての感想

今回のセミナーでは、山口県の地域資源とデジタル技術を組み合わせた取組や、地方企業が実践する現場主導のIT教育、さらに都心との連携による課題解決の可能性が多角的に議論され、非常に刺激的で実践的な内容に触れることができました。各話者の熱意や具体的な事例からは、これからの地域活性化とデジタルトランスフォーメーションの未来に向けた希望と挑戦の姿勢が感じられ、参加者として大変有意義な時間を過ごすことができたと同時に、将来的に山口県でITスキルを活かして働くことについて考える、いいきっかけになりました。